1: 百鬼夜行 2014/04/03(木)19:14:24 ID:kYM1gfWLx

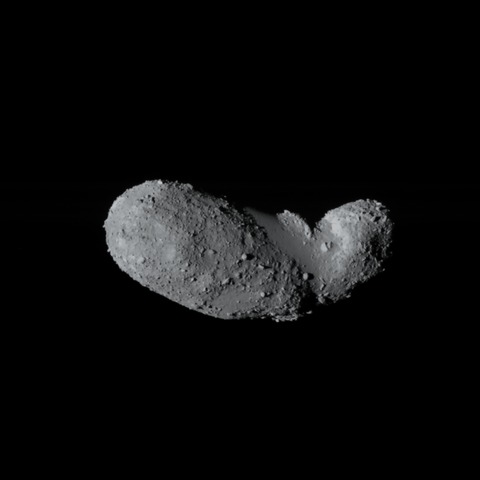

規模の大きな小惑星が新たに発見され、「潜在的に危険」クラスに指定された。

2104 ER49と名づけられた。米国の「キャサリン」による今月8日の発見。天体はのち逸失したが、月末、再び出現した。再びの発見は24日、ロシアの天文学者レオニード・エレーニンによってなされた。ISON-NM自動天体望遠鏡が用いられた。

地球と最も接近するとき、両者の距離は0.016天文単位(230万km)となる。この数字が0.05よりも小さいとき、小惑星は「潜在的に危険」クラスに分類される。

小惑星の規模は700~750m。この大きさの天体がもしも地球に衝突したら、国がひとつ壊滅するほどのダメージとなるという。しかし、衝突の危険はなさそうだ。7月20日、地球から上記の距離を通過する。

続きを読む: http://japanese.ruvr.ru/news/2014_03_31/270488445/

http://japanese.ruvr.ru/news/2014_03_31/270488445/

http://ai.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1396343508/

2104 ER49と名づけられた。米国の「キャサリン」による今月8日の発見。天体はのち逸失したが、月末、再び出現した。再びの発見は24日、ロシアの天文学者レオニード・エレーニンによってなされた。ISON-NM自動天体望遠鏡が用いられた。

地球と最も接近するとき、両者の距離は0.016天文単位(230万km)となる。この数字が0.05よりも小さいとき、小惑星は「潜在的に危険」クラスに分類される。

小惑星の規模は700~750m。この大きさの天体がもしも地球に衝突したら、国がひとつ壊滅するほどのダメージとなるという。しかし、衝突の危険はなさそうだ。7月20日、地球から上記の距離を通過する。

続きを読む: http://japanese.ruvr.ru/news/2014_03_31/270488445/

http://japanese.ruvr.ru/news/2014_03_31/270488445/

http://ai.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1396343508/

700mの小惑星発見、「潜在的に危険」7月20日地球に最接近の続きを読む